La censure a toujours eu ses fétiches : la morale victorienne, la pudibonderie puritaine, l’obsession totalitaire. De Wilde à Boulgakov, des générations d’écrivains ont vu leurs textes interdits ou enterrés au nom de l’ordre public, du bon goût ou de la « sécurité nationale ». Mais certains chefs-d’œuvre, promis à l’oubli ou à l’interdiction, ont trouvé asile… à Paris. Publier ce que d’autres condamnaient, traduire ce que d’autres détruisaient, offrir un espace à des voix dissidentes ou sulfureuses : tel fut l’un des rôles historiques de l’édition française.

Parce qu’ici, on publie ce que d’autres brûlent ou condamnent à l’oubli, retour sur cinq classiques mondiaux qui doivent leur survie à notre goût de l’insolence.

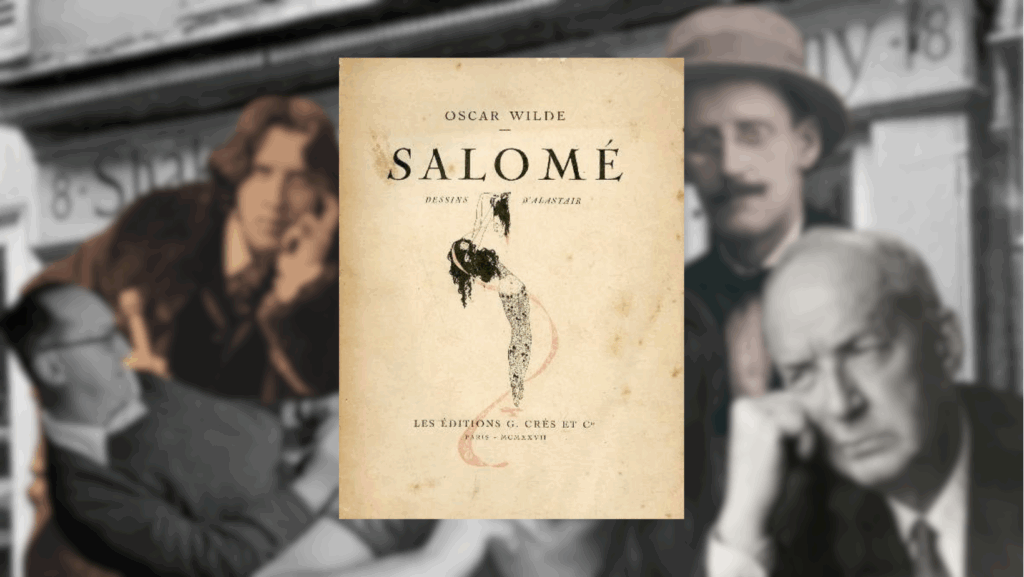

Salomé, d’Oscar Wilde

Écrite en français en 1891 à Paris, où Wilde s’était retiré, Salomé devait être créée à Londres avec Sarah Bernhardt dans le rôle-titre. Les répétitions furent interrompues lorsque la censure du Lord Chamberlain interdit la pièce, jugeant illégal de représenter des personnages bibliques sur scène. Publié en français en 1893, le texte ne fut porté pour la première fois à la scène qu’en 1896, à la Comédie Parisienne. En Angleterre, l’interdiction resta en vigueur près de quarante ans.

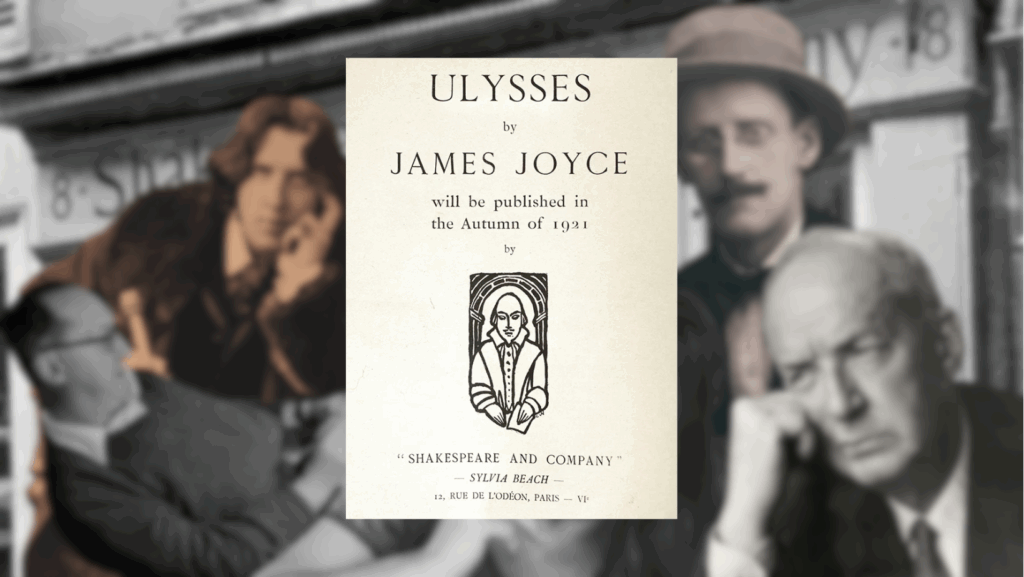

Ulysse, de James Joyce

C’est à Paris, en 1922, que Sylvia Beach, fondatrice de la première Shakespeare and Company, publie la première édition complète d’Ulysse. Interdit pour obscénité aux États-Unis jusqu’en 1933 et au Royaume-Uni jusqu’en 1936, le texte s’impose dès lors comme un manifeste de la liberté romanesque. La France, seule, osa d’abord lui offrir cet espace vital.

Tropique du Cancer, d’Henry Miller

Écrit à partir de 1931, le roman est publié pour la première fois en 1934, en anglais, à Paris, par Obelisk Press. Il ne paraît aux États-Unis qu’en 1961 où il est aussitôt poursuivi pour obscénité. Le jugement sera cassé en 1964, et le livre restera un exemple d’ouvrage scandaleux.

Lolita, de Vladimir Nabokov

Refusé par six éditeurs américains, redoutant procès et condamnations morales, le roman de Nabokov paraît finalement à Paris en 1955, chez Olympia Press. Interdit en France dès l’année suivante, l’ouvrage est bientôt réhabilité. Gallimard en publie la traduction française en 1959, après sa parution aux États-Unis en 1958, puis en Angleterre en 1959.

Le Maître et Marguerite, de Mikhaïl Boulgakov

Rédigé dans l’ombre du stalinisme entre 1928 et 1940, Le Maître et Marguerite demeure interdit en URSS jusqu’en 1966-1967, lorsque la veuve de Boulgakov, Elena Sergueïevna, en fait paraître une version amputée dans deux numéros de la revue Moscou. En 1967, un exemplaire clandestinement exfiltré permet sa première publication en volume, à Paris, chez YMCA Press, encore incomplète. Le texte complet circule ensuite en samizdat et, deux ans plus tard, une édition intégrale paraît à Francfort, dans le sillage de la publication parisienne.

L’art de la joie, de Goliarda Sapienza

Refusé par tous les éditeurs italiens, le manuscrit fut jugé trop long, trop libre, trop politique, trop sulfureux, trop immoral. La première partie parut finalement chez Stampa Alternativa en 1976. Ce n’est qu’en 1998, deux ans après la mort de l’autrice, que son mari fit publier à ses frais une version intégrale, tirée à mille exemplaires seulement. Il fallut attendre 2005 et le succès d’une édition française pour que l’Italie redécouvre l’ouvrage et l’élève enfin au rang de classique.