Années 1970. On s’incline presque religieusement devant les grands concepts hégéliens : la mécanique dialectique, la Raison dans l’histoire, le maître et l’esclave… Toute une liturgie théorique dans laquelle la gauche masculine aime se reconnaître, sûre d’elle, sûre de son cadre. Et puis arrive Carla Lonzi. Et l’autel vacille. La théoricienne et critique d’art bouleverse radicalement le panorama pourtant déjà riche et foisonnant du féminisme italien. « Nous crachons sur Hegel », écrit-elle en 1970, comme on jette une pierre dans une vitrine trop bien polie. Ce n’est pas un slogan, ni un caprice. C’est un acte politique, une sortie de route méthodique et délibérée.

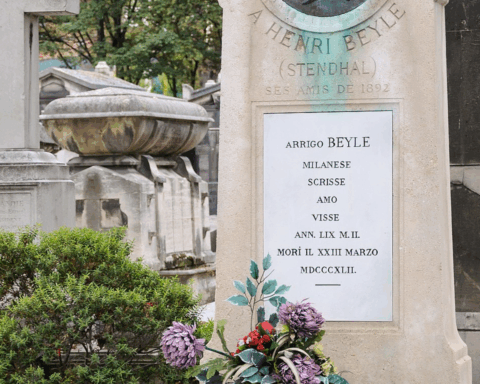

Réédité depuis quelques années en Italie et traduit récemment en France (éditions Nous, 2023 / Eterotopia, 2017), son texte connaît un regain d’intérêt dans les cercles intellectuels et militants. Mais que signifie concrètement « cracher » ? Et pourquoi Hegel, de tous les philosophes, est-il sa cible ?

Pourquoi Hegel ?

Au-delà du philosophe même, cracher sur Hegel, référence théorique majeure des mouvements de gauche de l’époque, c’est d’abord cracher sur le dogmatisme et l’aveuglement idéologique des groupes politiques marxistes-léninistes de l’époque qui ne prennent que très peu en compte la question de l’émancipation des femmes. Ainsi, dans l’esprit de Lonzi, Hegel incarne-t-il un système philosophique totalisant et un cadre conceptuel dans lequel s’inscrit une vision patriarcale du monde. Mais, évidemment, le philosophe allemand est aussi le penseur de la dialectique. Et cracher sur lui, c’est ainsi cracher sur l’idée que l’émancipation et le dépassement émanent nécessairement de la dialectique, l’idée que le changement historique procède d’un affrontement d’opposés qui se résolvent dans une synthèse : « La femme n’entretient pas un rapport dialectique avec le monde masculin. Les exigences qu’elle met au jour n’impliquent pas une antithèse, mais supposent de se mouvoir sur un autre plan. C’est là le point sur lequel nous peinerons le plus à être comprises, mais il est essentiel de continuer à y insister. » Carla Lonzi refuse l’idée que la femme puisse être comprise et interprétée par le prisme d’une logique dialectique, que sa subjectivité n’existe que dans un rapport de reconnaissance vis-à-vis d’un sujet masculin universel. En outre, dans l’interprétation hégélienne de l’histoire il n’y a pas de place pour la femme, à laquelle il n’est pas permis de dépasser le stade de la subjectivité propre et d’acquérir le statut de citoyenne. Lonzi accuse les philosophies dominantes, qu’elles soient marxiste, hégélienne ou freudienne, de n’être que des machines symboliques incapables de comprendre et d’envisager la perspective féminine et appelle les femmes à « se mouvoir sur un autre plan. »

Carla Lonzi dénonce un féminisme majoritaire et hégémonique qui accorde trop de crédit à la lutte des classes, c’est-à-dire à un projet marxiste, au détriment d’une interrogation radicale sur la condition féminine : « J’ai écrit « Nous crachons sur Hegel » parce que j’avais été profondément troublée de constater que la quasi-totalité des féministes italiennes accordaient plus de crédit à la lutte des classes qu’à leur propre oppression » (p. 8). Ainsi s’est-elle sentie « encouragée à réfuter certains des principes fondamentaux du patriarcat, non seulement passé ou présent, mais aussi de celui que projettent les idéologies révolutionnaires » : l’oppression sexiste existe toujours, même au sein des groupes de gauche.

Cracher, mais pas seulement : réinventer une méthode politique

Si « cracher sur Hegel » s’interprète d’abord par le refus du cadre dialectique, c’est un acte qui implique aussi de réinventer un langage, une pratique et une subjectivité qui ne dépendent pas des modèles masculins dominants. L’exercice du féminisme pour Lonzi est un exercice existentiel : il faut « partir de soi », se rencontrer entre femmes dans un dialogue non hiérarchique, et générer une conscience collective par l’autoconscience. Cette pratique se formalise en 1970 avec le collectif Rivolta Femminile, groupe autonome où l’écriture collective — signée « nous » — joue un rôle politique majeur. Ce « nous » n’est pas pure légende : c’est un sujet performatif, une façon de construire une subjectivité politique féminine. Dans ses textes personnels, Lonzi oscille entre le « je » et le « nous » : elle reconnaît l’origine collective de sa prise de conscience tout en affirmant aussi le droit individuel à l’autonomie.

Libérer la parole, libérer le désir

La question du désir et de la sexualité féminine est omniprésente dans Nous crachons sur Hegel. Elle y est omniprésente car c’est dans la sexualité que le patriarcat inscrit ses formes les plus intimes et les plus violentes. Pour Lonzi, il n’est pas question de réclamer seulement l’égalité, il faut redéfinir le rapport au corps, au plaisir et à l’orgasme à travers la différence qu’elle établit entre femme « clitoridienne » et femme « vaginale ». Dans sa perspective, le clitoris symbolise une subjectivité autonome, qui n’est pas pensée ni conçue comme complémentaire à l’homme. Dès lors, reconnaître ce sujet individuel et indépendant devient un geste éminemment politique : une femme émancipée du modèle patriarcal ne se construit pas selon le modèle d’un besoin de l’autre (un homme), mais selon celui du désir propre.

Elle développe aussi dans cette perspective une réflexion autour du droit à l’avortement qui, certes, est nécessaire mais ne constitue pas une libération en soi. Elle questionne en réalité le cadre même du débat : une femme est-elle vraiment libre si elle tombe enceinte sans plaisir, simplement pour satisfaire une sexualité qui n’est pas la sienne ?

Sortir de la dialectique maître-esclave

L’un des axes les plus philosophiques et radicaux de Lonzi réside dans sa remise en cause de la dialectique hégélienne du maître et de l’esclave, qui était à l’époque de la rédaction de son texte une grille de lecture hégémonique et quasi intouchable. Elle affirme que la relation femme-homme ne peut pas s’interpréter au prisme d’une dialectique classique : il n’y a pas d’antithèse possible qui mènerait à une synthèse, ni de dépassement par l’absorption dans un projet politique unitaire.

Au contraire, elle appelle à un véritable déplacement de perspective, à un transfert vers un « autre plan », plan qui ne viserait pas la conquête du pouvoir selon les normes masculines, mais bel et bien la réinvention d’un espace subjectif d’existence politique à part entière. Et c’est dans le présent que se joue la construction d’un tel espace, pas dans un futur idéalisé et fantasmé : « Nous sommes le passé obscur du monde, nous réalisons le présent. »

Une critique de la productivité

À rebours de la valorisation marxiste de la production et de la réalisation de soi par le travail, Lonzi défend la valeur politique de l’« improductivité. » Pour elle, les moments considérés comme marginaux et considérés comme non-productifs deviennent de fait des lieux de résistances, des espaces émancipés des logiques capitalistes et patriarcales. Ainsi, « cracher sur Hegel », c’est aussi proposer une autre forme de révolution, loin du productivisme, faite de fait de subjectivité, de relations, de temps non quantifiable.

Liberté, authenticité, désintégration de la culture patriarcal

Carla Lonzi ne conçoit pas le féminisme comme une simple réforme : elle veut « déculturer » le patriarcat, briser les chaînes qui lient les femmes à la culture masculine dominante. Ce projet n’est ni abstrait ni purement théorique : il est avant tout vécu, incarné. La prise de conscience n’est pas un idéal figé mais est un processus, une altération permanente des liens inconscients avec le monde masculin. La théoricienne insiste à ce titre sur la nécessité de « partir de soi. » pour construire une subjectivité à partir du vécu, de l’expérience, du dialogue entre femmes.

Un texte d’une grande actualité

Enfin, pour Carla Lonzi, « cracher sur Hegel » n’était pas un geste gratuit : c’était un acte stratégique et philosophique. Elle refusait d’être reconnue selon une dialectique qui la réduirait à un rôle de second plan : elle revendiquait une subjectivité propre, non pas comme un miroir de l’homme, mais comme une force autonome. Son projet n’était pas de s’inclure dans les institutions existantes, mais de les subvertir, de les déconstruire, de bâtir une pensée et une existence sur un autre plan.

Le regain d’intérêt pour Nous crachons sur Hegel en Italie et sa traduction récente témoignent de l’indéniable actualité et vivacité des réflexions et de chantiers qu’elle a initiés. Son texte n’est pas un vestige militant mais bel et bien une pensée vivante, incarnée, qui interroge nos conceptions de la subjectivité, du désir, de la politique. Lire Carla Lonzi, c’est accepter d’être bousculé : accepter que le féminisme ne soit pas seulement une demande d’égalité, mais une refondation radicale de la pensée, du désir, de la vie elle-même.

Article intéressant et pertinent sur la critique féministe radicale et Lonzi; ça résonne avec les enjeux actuels de libération de la parole et d’autonomie. Dans Suplery on dit que la gestion moderne du salon est autant une affaire de mindset que d’outils, et je vois bien comment une approche “nous” peut s’aligner avec la déconstruction du cadre dialectique. Chez nous, une force comme le catalogue preset et la gestion en temps réel simplifient le travail sans sacrifier la subjectivité des professionnelles. Suplery offre des solutions qui renforcent l indépendance et l’authenticité des praticiennes. Si vous cherchez une plateforme pro pour harmoniser stock, commandes et boutique en ligne, Suplery peut être utile. Pensez à tester l’intégration stock/commande et le chat direct avec les marques.