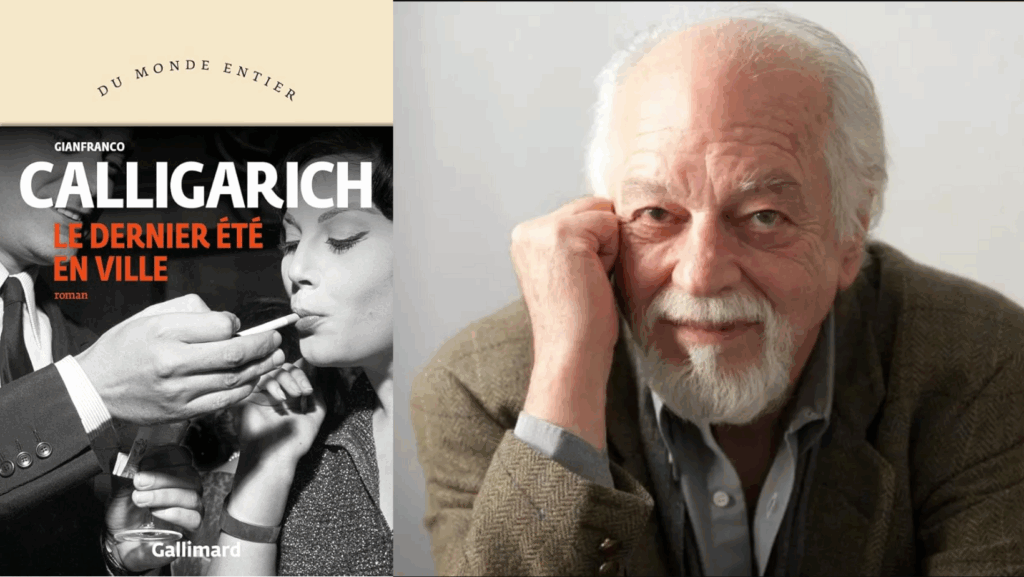

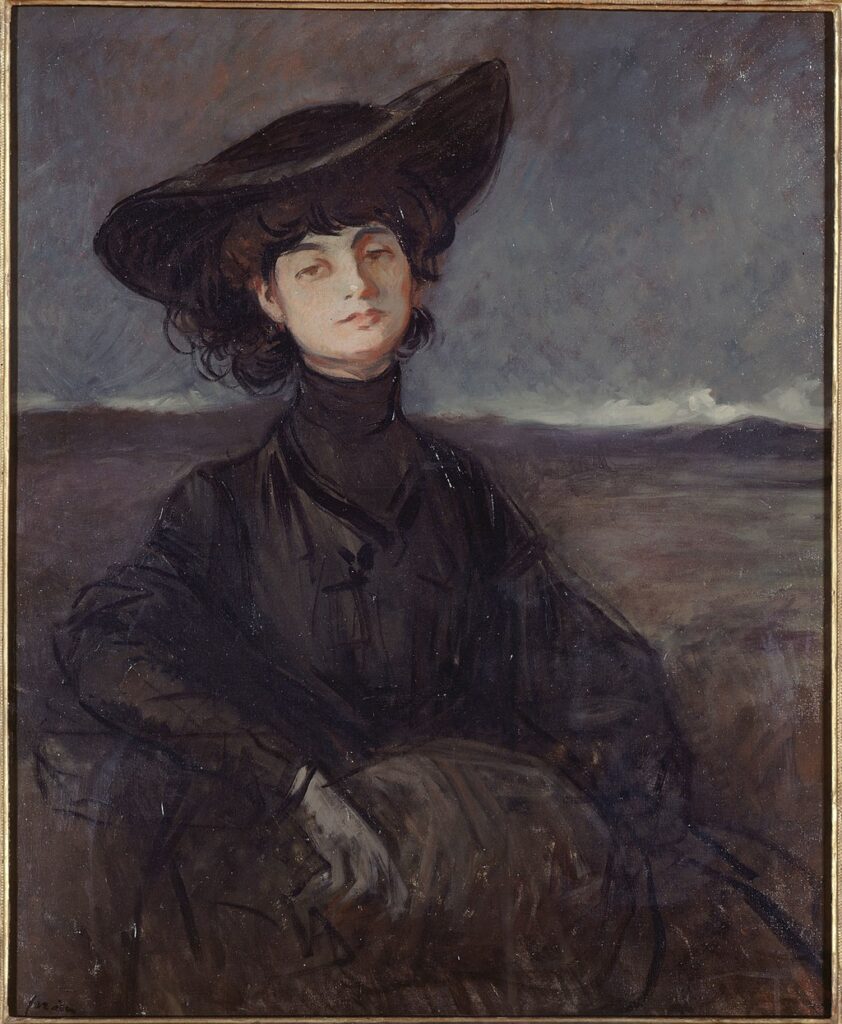

Anna de Noailles, nietzschéenne ? Porteuse de valeurs dionysiaques ? Surprenant, à première vue, pour une poétesse que l’opinion publique aurait tendance à « classer » (lorsqu’elle ne l’a pas oubliée) parmi les lamartiniennes plaintives et mélancoliques, déclamant langoureusement un chant de tristesse. Pourtant, Anna est magistralement une magicienne des lettres qui porte en elle une force littéralement ardente, une parole vivifiante qui bouleverse de joie et d’enthousiasme. Elle porte en elle le mystère de l’ardeur de l’écriture, capable de faire revivre les morts et d’immortaliser les vivants.

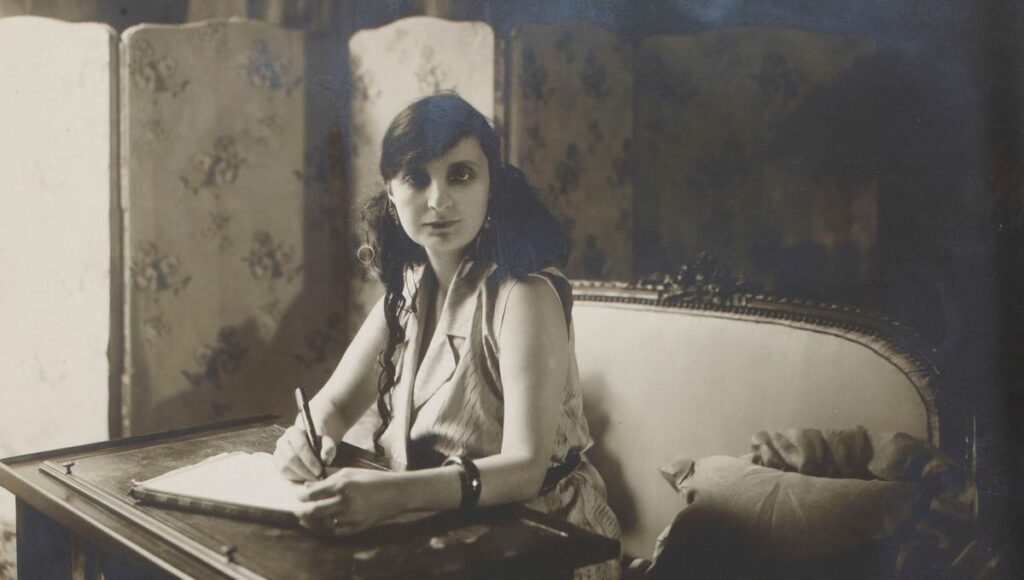

Anna de Noailles est une comtesse pleine de vie, de gaieté, mondaine et affirmée, qui en imposait à Marcel Proust et à toutes celles et ceux qui demandaient à fréquenter cette reine des Salons parisiens du début 20e. La poétesse que nous aimons, pleinement, déploie une vision du monde dionysiaque à travers ces poèmes et ces romans. C’est cette vision que nous aimerions présenter, loin des poncifs et habituelles déclarations mornes qui s’attardent sur la langueur de l’amoureuse : nous aimerions parler de la force de l’amante, de la femme, de la maîtresse, de l’artiste qui fut une explosion de vie, une décharge d’énergie prolongeant son tir bien au-delà de Paris.

Anna nous touche au cœur, mais ce n’est pas qu’un sanglot qui nous prend : nous rions fort avec elle et nous dansons ensemble joyeusement ! Anna de Noailles prendra vos mains et vous mènera au cœur du cortège des Ménades. Elle porte en elle les mystères de Bacchus. Est- elle sainte ? Est-elle Bacchante ? Les deux, certainement ! Cette femme est universelle, et je crois bien que la grandeur poétique se reconnaît à cette universalité. Le « Je » qu’elle chante, c’est toujours « nous » qui progressons en amour et furie, en danses frénétiques et en chants suppliants, en remontrances et en philosophies. Anna déploie tout au long de son œuvre ce que Nietzsche appelait un gai savoir. Penchons-nous plus avant sur le Gai savoir d’Anna de Noailles. Avec, pour ligne de conduite, ce vers, digne de Danton (et de Bruno Pinchard) : « Les véritables morts sont les cœurs sans audace » !1

À travers son œuvre, Anna de Noailles manifeste le désir de tout sentir et de tout expérimenter, elle souhaite déployer une expérience totale, absolue, du monde qui l’entoure et de son propre monde intérieur dont elle cherche à déchiffrer les mystères. Anna veut tout, l’amour, la joie, la jouissance, le désir et la gloire… Mais, par-dessus tout, renaître. De nombreux poèmes d’Anna de Noailles expriment un désir de renaissance. Renaître après la peine. Recommencer, après le deuil. Revivre, après la mort. Particulièrement obsédée par la grande Faucheuse, Anna la refusa de toutes ses forces, inlassablement, mais sans illusion. De santé fragile, la comtesse fut toujours à la frontière de maladies prêtes à l’ensevelir. Tout comme Nietzsche, maladif, qui fit l’éloge de la Grande Santé, Anna de Noailles chanta la Vie, la Nature, pour espérer renaître en son sein. Elle chante le monde « comme pour le convaincre de la garder » (François Raviez), ce que nous pouvons ressentir à travers son si beau et si unique poème « L’empreinte » :

Je m’appuierai si bien et si fort à la vie,

D’une si rude étreinte et d’un tel serrement

Qu’avant que la douceur du jour me soit ravie

Elle s’échauffera de mon enlacement.

La mer, abondamment sur le monde étalée,

Gardera dans la route errante de son eau

Le goût de ma douleur qui est âcre et salée

Et sur les jours mouvants roule comme un bateau.

Je laisserai de moi dans le pli des collines

La chaleur de mes yeux qui les ont vu fleurir

Et la cigale assise aux branches de l’épine

Fera crier le cri strident de mon désir.

Dans les champs printaniers la verdure nouvelle

Et le gazon touffu sur les bords des fossés

Sentiront palpiter et fuir comme des ailes

Les ombres de mes mains qui les ont tant pressés.

La nature qui fut ma joie et mon domaine

Respirera dans l’air ma persistante ardeur

Et sur l’abattement de la tristesse humaine

Je laisserai la forme unique de mon cœur.2

Anna cherche à laisser quelque chose d’elle, entre les bras du monde, le priant de l’embrasser, de l’accueillir… Elle supplie à peine le monde que déjà ses prières l’ont touché, la nature est son « domaine », le monde est son terrain de jeu, elle l’a marqué profondément, rayonnante, de sa « persistante ardeur ». Dans un mouvement passionné, la poésie s’empare du monde et le transfigure ! Les vers de « L’empreinte » font écho à l’ « Éblouissement », dans le recueil éponyme, qui met en scène une jeune femme absorbant la nature de tout son être : « je sentais le soir apprivoisé se coucher dans mes mains… » Ne plus faire qu’un avec la nature, « toi qui vas demeurer dans la beauté des choses »… Le monde se souviendra d’elle, elle le sait, car elle a puisé le mystère de la poésie au sein de la nature, et s’est abreuvée riante de ce mystère.

Anna de Noailles fait souvent référence à « l’orgueil » qu’elle porte en elle. Ce sentiment peut être lié bien évidemment à l’aristocratie comme classe sociale, mais aussi à une « aristocratie de l’esprit » au sens baudelairien et nietzschéen du terme, qui amène l’individu à prendre conscience de ses valeurs et de ses forces en rupture avec les forces et les valeurs communes du « troupeau ». Anna est en quête d’un objet digne de son amour, qu’elle ne semble trouver ni chez son mari ni chez ses différents amants.

La filiation entre Nietzsche et Anna de Noailles se fait jour dès le premier roman : la comtesse a, en effet, mis une phrase du philosophe en exergue de La Nouvelle Espérance : « Ô mon âme, je t’ai donné le droit de dire “non” comme la tempête, et de dire “oui” comme dit “oui” le ciel ouvert ». D’ailleurs, elle n’a jamais caché son admiration pour Nietzsche. Dans L’Éclair du Nord du 16 avril 1903, M. Ledrain laissait éclater un « Nietzschéenne ! » aussi éloquent qu’une accusation ; Eugène Gilbert donnait libre cours à son indignation dans France et Belgique. Études littéraires de 1903 : « … quand on s’appelle Noailles, on ne signe pas des livres pareils… Imaginez-vous qu’il soit consolant de vous voir grossir le rang des disciples de ce fâcheux qui « faisait parler Zarathoustra » ? » Nietzsche commençait à être connu en France : en 1889, Desrousseau avait traduit Humain, trop humain et l’année suivante Henri Albert commençait la traduction du Gai Savoir. Le Mercure de France participa également à la diffusion des idées du philosophe.

Pour l’écriture de ses romans, Anna de Noailles paraît essentiellement s’être inspirée d’Ainsi parlait Zarathoustra, illustrant la thématique du « Surhumain » développée par Nietzsche. Cette notion doit être comprise comme l’expression d’un « je » qui, dans un effort constant, tend à dépasser le carcan des habitudes, des conventions, des lois humaines. Nous retrouvons là la démarche adoptée par tous les protagonistes de ses romans. Leur situation est d’ailleurs comparable à celle de ce danseur de corde présent dans le prologue de Zarathoustra, évoluant au-dessus de la foule.

L’écriture d’Anna est nietzschéenne au sens où elle devient insurrectionnelle, révoltée en faveur de la vie, qu’elle appelle de ses vœux, secouant son âme afin de la sortir de sa propre torpeur. La nature devient un modèle de renaissance, nous invitant à reprendre notre souffle. Anna souhaite renaître, telle la nature au printemps. Elle souhaite être le printemps. Et, à force de le souhaiter, elle le devient. Telle Marina Tsvetaieva, au rendez-vous donné elle viendra en retard, elle aura sous son bras le printemps. Elle sera le printemps, et tout l’amour. Le cœur, à jamais. Telle Cléopâtre qui fut le Nil, Anna de Noailles est le fleuve, la rivière, le printemps et le souvenir. Elle est reine des rivières et des bosquets, elle joue sa fête galante, Camargo éternelle ! Anna de Noailles et Dylan Thomas chantent ensemble, d’une même voix, dans le mystère de leurs nuits d’ivresse, à quelques années d’écart, ils partagent tous deux l’amour profond du printemps, en plus de l’amour du whisky. Prince des pommes et des granges, Dylan Thomas est mort de ses excès, en vrai baudelairien, dans les bras de Richard Burton. Reine des raisins et des greniers de l’enfance, Anna revivra, et pas simplement entre nos mains dans l’épanchement d’une lecture, elle revivra malgré nous, et après nous. Toute sa poésie est la transmission de sa passion de vivre aux générations futures, auxquelles elle survivra, ne serait- ce que grâce à l’écriture ! Voyez, ce poème :

J’écris pour que le jour où je ne serai plus,

On sache comme l’air et le plaisir m’ont plu,

Et que mon livre porte à la foule future

Comme j’aimais la vie et l’heureuse nature.

Attentive aux travaux des champs et des maisons,

J’ai marqué chaque jour la forme des saisons,

Parce que l’eau, la terre et la montante flamme

En nul endroit ne sont si belles qu’en mon âme.

Et qu’un jeune homme alors lisant ce que j’écris,

Sentant par moi son cœur, ému, troublé, surpris,

Ayant tout oublié des compagnes réelles,

M’accueille dans son âme et me préfère à elles…3

Les poèmes que Anna consacra à la Grande Guerre sont tout pleins de mystère et de métaphysique, au sens le plus noble du terme. Apollinairienne par la musicalité de son lyrisme et la tonalité amoureuse de ses chansons, elle demeure ancrée dans un mysticisme qui la rapproche fortement des grands romantiques allemands ! Dreyfusarde, anti-belliciste, ne tombant pas dans un lyrisme vulgairement patriotique, bref, en un mot, courageuse, nous nous souviendrons toute notre vie de ce poème où elle pleure la mort de jeunes héros abandonnés par la patrie. Etions-nous sur le champ de bataille, ou est-ce simplement parce que nous aimons le printemps et ceux-là penchés de toute leur âme dans les jonquilles ? Quelque part, sous le ciel, quelques oiseaux chantent sur une branche, et l’on entend un chant qui nous fait songer au « glacial mystère » :

Le Printemps appartient à ceux qui lui ressemblent,

Aux corps adolescents animés par l’orgueil,

A ceux dont le plaisir, le rire, le bel œil

Ignorent qu’on vieillit, qu’on regrette et qu’on tremble.

Ô guerrière Nature, où sont ces jeunes gens ?

Quel est ton désespoir lorsque saigne et chancelle

La jeunesse, qui seule est fière et naturelle

Et brille dans l’azur comme un lingot d’argent ?

Ces enfants, bondissant, partaient contents de plaire

Au devoir, à l’honneur, à l’immense atmosphère,

Aux grands signaux humains brûlants sur les sommets.

Ils dorment, à présent, saccagés dans la terre

Qui fera jaillir d’eux ses rêveurs mois de mai…

Songeons, le front baissé, au glacial mystère

Que la Patrie en pleurs, mais stoïque, permet.

Ils avaient vingt ans, l’âge où l’on ne meurt jamais…4

Rien n’est plus étranger à Anna de Noailles que la mesure. Pour notre plus grand bien, elle est, avec Nietzsche, un être de l’excès. Profondément, par-delà bien et mal. Au-delà des chansonnettes fades et des sermons poussiéreux. Elle préfère rire de la morale. Bruyamment. « Sois sage, écrit-elle, afin qu’un jour tu redeviennes ivre ! » Tout ce à quoi elle touche, brûle. Ardente, infiniment. Elle se consacre avec ardeur à la poésie, à l’amour, à l’art du pastel, à Edmond Rostand, à la biologie… Au 40, rue Scheffer, sa chambre est encombrée de livres et de fioles de toute sorte. Magicienne, d’une sensibilité suraigüe. Grâce au verbe et à l’écriture, les « forces éternelles » font irruption. Toute l’œuvre d’Anna de Noailles est un don. Un don de soi, d’abord, comme nous le montre ce chef d’œuvre qu’est « L’offrande à la Nature » :

Nature au cœur profond sur qui les cieux reposent,

Nul n’aura comme moi si chaudement aimé

La lumière des jours et la douceur des choses,

L’eau luisante et la terre où la vie a germé.

La forêt, les étangs et les plaines fécondes

Ont plus touché mes yeux que les regards humains,

Je me suis appuyée à la beauté du monde

Et j’ai tenu l’odeur des saisons dans mes mains.

J’ai porté vos soleils ainsi qu’une couronne

Sur mon front plein d’orgueil et de simplicité,

Mes jeux ont égalé les travaux de l’automne

Et j’ai pleuré d’amour aux bras de vos étés.

Je suis venue à vous sans peur et sans prudence

Vous donnant ma raison pour le bien et le mal,

Ayant pour toute joie et toute connaissance

Votre âme impétueuse aux ruses d’animal.

Comme une fleur ouverte où logent des abeilles

Ma vie a répandu des parfums et des chants,

Et mon cœur matineux est comme une corbeille

Qui vous offre du lierre et des rameaux penchants.

Soumise ainsi que l’onde où l’arbre se reflète,

J’ai connu les désirs qui brûlent dans vos soirs

Et qui font naître au cœur des hommes et des bêtes

La belle impatience et le divin vouloir.

Je vous tiens toute vive entre mes bras, Nature.

Ah ! faut-il que mes yeux s’emplissent d’ombre un jour,

Et que j’aille au pays sans vent et sans verdure

Que ne visitent pas la lumière et l’amour…5

Dans ce texte, la poétesse accomplit un geste sacré, ancestral, par lequel elle espère conjurer la mort, en renouant le lien avec les puissances divines : « un pacte par lequel la poétesse entre dans le miracle permanent des choses » (François Raviez). Tout au long de son œuvre poétique et romanesque, Anna de Noailles déploie un éloge vibrant en l’honneur du dieu Pan. Citons, à cet égard, un extrait de La Domination :

Ô Pan, reviens dans le bois parfumé ! Que mon âme qui depuis trois mille ans garde ton culte champêtre voie luire cette nativité ! Tous les poètes, et, mon cher Pan, il est beaucoup de poètes, t’attendent dans les jardins ; ne les crois pas lorsqu’ils se pensent mystiques et convertis aux religions de Judée. S’ils disent que leur âme est altérée de mystère, c’est parce qu’ils te cherchent et qu’ils ne t’ont point trouvé. Ah ! qu’un matin de Pâques, quand sur les villes chrétiennes les cloches danseront, vaines poupées de métal, la forêt enfin se ranime ! que l’aulne entende revenir sa nymphe aux jambes mouillées, que les bergers s’élancent, que le bouc et la biche resplendissent au soleil, et que, plus haut que les cloches d’argent sur les villes, tout le feuillage chante : Pan est ressuscité !…

La poétesse réclame de tout son cœur le retour du Grand Pan. Afin de mettre fin à ce monde moribond des « poupées de métal », elle appelle de ses vœux une vraie fête. Du soleil, des fruits, du vin, un nouveau Christ (ou plutôt, un plus ancien), une nouvelle résurrection ! Et en lieu et place de la Croix, une table de Banquet nous comblera. Dans Le Cœur innombrable, une jeune fille consacre à Pan une « tasse de bois, noire comme un pépin », en souvenir d’un baiser. Pour Anna, le véritable mystère est païen.

La comtesse de Noailles appelle certes les dieux à son secours, mais en leur criant qu’ils ont tout intérêt à la faire renaître car elle seule (ou presque !) pourra leur offrir des présents dignes de leur grandeur. Elle leur offrira son cœur, sa voix, son amour. Les dieux savent à qui ils ont affaire, ils ne devraient pas lui tenir rigueur bien longtemps. La Nature, cependant, conserve sa cruauté, malgré les supplications du poème. Anna se consacre à des offrandes pour la « guerrière Nature », qui ne l’a pas ménagée, elle qui sera très vite rongée par les insomnies et diverses maladies qui l’engageront à lutter de toutes ses forces pour la Vie. Cette énergie redoublée semble faire de la poétesse une inspirée, véritable pythie et prophète en son Salon… Mais elle est avant tout une Bacchante, et une Sainte, tout à la fois.

Deux êtres luttent dans mon cœur,

C’est la Bacchante avec la Nonne,

L’une est simplement toute bonne,

L’autre, ivre de vie et de pleurs…

Pour Anna de Noailles, la renaissance n’est pas un simple vœu pieu, mais bien plutôt une conviction : Anna sait qu’elle renaîtra et, ce, à plusieurs niveaux. Elle en est intimement convaincue. Son bonheur reviendra, « puisqu’il faut bien qu’un peu de bonheur recommence », ses peines reviendront, et, morte, elle renaîtra à la vie. Tout cela est écrit dans le ciel. Ce ciel qu’elle aime tant, ce n’est pas le ciel vide et lourd, baudelairien, qui pèse sur la modernité, c’est bien plutôt le ciel antique, enchanté, né des Métamorphoses d’Ovide ! Cette conviction, profonde, d’une renaissance, telle est le mystère d’Anna de Noailles. Elle savait lire les signes des oiseaux dans le ciel et des bœufs écorchés, elle connaissait les entrailles, où elle plongea ses mains, et Rembrandt de sa folie eut fait une toile où ses yeux auraient dit la vérité.

Qui aurait cru que la comtesse amie de Proust soit une véritable Pythie dont les oracles bourdonnent encore aujourd’hui à nos oreilles ? Anna de Noailles est romantique, non pas au sens lamartinien du terme (pardon pour l’auteur sublime de l’éternelle Lettre à Byron !) mais en un sens allemand, épousant les inquiétudes et les désirs des Hymnes à la nuit de Novalis et des Elégies d’Hölderlin. Anna de Noailles déploie une poésie profondément païenne, ayant en tête et dans son cœur les philosophes et les poètes antiques. Peut-être, parmi eux, Empédocle, dont nous parlions plus haut.

Dans son poème « Le Répit », la comtesse adresse une prière à l’Hiver :

Ô rude et consolant hiver, hiver de neige.

Hiver sans volupté, sans chant et sans odeur,

Ô saisons sans semailles et sans ferment, protège

L’appesantissement étroit et las du cœur.

La dernière strophe annoncera la proximité de l’été, l’éternel retour des saisons. Et, avec le retour de l’été, se prépare déjà, dans l’ombre, le retour des dieux. Avec l’été revient Dionysos, éternellement joueur et fêtard tumultueux des siècles. Dionysos, si différemment de Hermès, est le dieu de l’errance, de l’équilibre précaire au bord de l’abîme et du savoir enchanté ressurgi des profondeurs. L’ivresse fait surgir la vérité, cortège « dont pas un des membres n’est ivre » comme l’écrivait Hegel dans sa Préface à la Phénoménologie de l’esprit. Célébrant la vie et sa beauté, Anna peut s’écrier, par-delà les siècles, à la manière d’Ovide à la fin de ses Métamorphoses : vivam ! je vivrai !

Aujourd’hui, sa vie n’a plus de fin. Souhaitons renaître, un jour, avec elle,

cette Ménade des forêts,

Pleine de regrets et d’envies,

A failli mourir de la vie,

Mais elle recommencerait !

Notes :