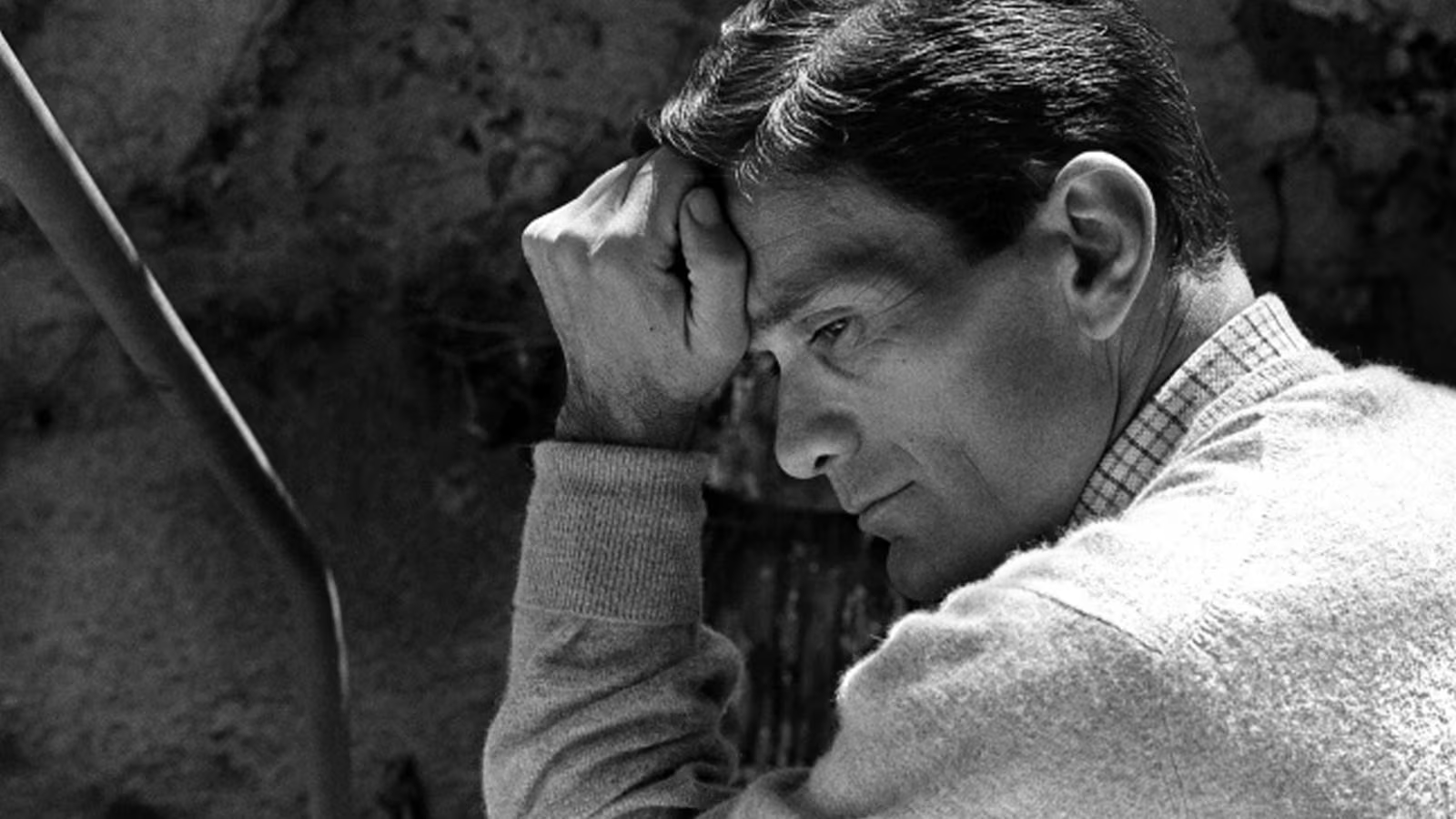

Cinquante ans après son assassinat, Pier Paolo Pasolini demeure une conscience vive et brûlante. Poète, romancier, cinéaste, dramaturge, il continue non seulement d’interroger notre monde, mais aussi de l’éclairer. Dans une société qu’il avait déjà pressentie, dévorée par le consumérisme et la peur, sa voix résonne avec une urgence intacte et se révèle plus nécessaire que jamais. Hommage au grand Pier Paolo Pasolini.

Cinquante ans. Cinquante déjà depuis cette nuit du 2 novembre 1975, à Ostia, où Pier Paolo Pasolini fut assassiné. Une mort brutale, obscure, dont on soupçonne aujourd’hui la dimension politique et préméditée. Une vie interrompue net, au milieu du chemin, à cinquante-trois ans. Il y a dans cette fin la cruauté d’un destin : celui d’un homme qui avait trop vu, trop dit, trop compris. Sa mort l’a livré à la postérité comme on livre un corps au feu : en le condamnant au martyr, en le figeant dans la légende.

Cette nuit-là, c’est un poète que l’on a assassiné. Poète, c’est-à-dire un homme convaincu que le langage contient la vérité du monde. Un homme qui voyait autrement, qui pensait autrement et pour qui l’insoumission était la condition de la liberté. On parle aujourd’hui de lui presque comme d’un prophète. Il aurait sans doute détesté cela. Et pourtant, prophète, il le fut en un sens. Artiste total, capable de déployer son talent sur tous les supports, Pier Paolo Pasolini fut aussi, et inséparablement, un observateur d’une rare lucidité. Il a observé son temps et, ce faisant, il a aussi entraperçu le nôtre. Il comprit avant tout le monde que le fascisme moderne ne se manifesterait plus sous la forme du totalitarisme classique, mais sous celle, plus insidieuse encore, de la consommation et de l’uniformisation des désirs. Sa critique du capitalisme et de la nouvelle société italienne annonçait déjà les dérives de notre époque. Il vit venir l’omologazione, concept qu’il maniait avec une prémonition terrible : la disparition des différences, la consommation comme nouvelle religion, la télévision comme clergé (aujourd’hui internet). Il avait compris que le vrai pouvoir ne serait plus celui des partis, mais celui des écrans. Pasolini fut un homme désespérément lucide, et c’est précisément cette lucidité qui fait de lui, plus que jamais, notre contemporain.

Pasolini dérangeait tout le monde. Les fascistes et les réactionnaires d’abord, mais aussi la gauche moraliste, les bien-pensants et les cyniques. Il dérangeait parce qu’il était insoumis, en dehors de tous les dogmes et de toutes les écoles de pensée. Le Poète était un observateur subtil et conscient, qui ne se fourvoyait pas dans les idéologies. Il ne voulait pas trancher entre la poésie et la politique, entre le désir et la foi, entre la chair et l’esprit, entre la rue et les livres. Tout cela ne formait qu’une seule et même matière, parfois contradictoire, toujours riche : la vie. Dans ses films et ses poèmes, ses romans et ses articles, il s’efforçait d’arracher au réel sa vérité nue, au prix parfois de sa propre chair. Pasolini n’était pas un esthète : c’était un témoin. Ce n’était pas par condescendance qu’il aimait les marginaux, les prostituées, les jeunes des borgate, mais parce qu’ils lui semblaient porteurs d’une authenticité que la bourgeoisie avait perdue. Il les filmait et les écrivait avec la tendresse d’un frère et la rigueur d’un sociologue. Dans leurs visages, il cherchait ce qu’il appelait la grâce : une innocence avant la corruption du monde moderne et bourgeois.

Impossible d’imaginer une commémoration tranquille pour Pasolini. En Italie comme ailleurs, ses ennemis continuent toujours de le détester, de travestir ses propos ou de trahir sa pensée pour l’adapter à leurs agendas. D’autres suivent la mode et l’aiment par principe, sans jamais le comprendre. Cinquante ans après cette nuit du 2 novembre 1975, son absence continue de hanter notre temps. Elle ne nous hante pas comme un relais nostalgique mais comme une question jamais résolue.

Aujourd’hui, les écrans sont partout, les désirs fabriqués, la pensée mondialisée et anesthésiée. Les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle n’ont rien arrangé. Pasolini l’avait pressenti : c’est par l’intermédiaire de cette uniformisation, de la consommation et du confort bourgeois que se matérialiserait le fascisme. Nous vivons désormais dans cette dystopie.

Le Poète ne cherchait ni la consécration, ni l’éternité. Il voulait que l’art serve à éveiller, que la culture ne soit pas un luxe d’esthètes mais une arme, que le peuple ne soit plus seulement un sujet mais une force d’action. Et c’est précisément en cela qu’il demeure notre contemporain.