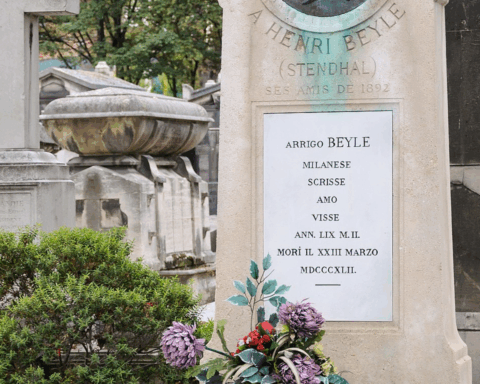

De Federico Fellini on ne trouve aujourd’hui que la trace dans l’esprit de quelques passionnés. Triste destin pour celui qui, en exploitant jusqu’à leur substantifique moelle les traditions cinématographiques italiennes, s’était imposé comme l’un des réalisateurs les plus illustres de l’histoire. L’artificliaté revendiquée de sa mise en scène et l’absence totale de frontière entre l’imaginaire et le réel ont sensiblement contribué à la singularité de son identité artistique. La dolce vita a marqué un tournant dans la filmographie du cinéaste, faisant suite à trois œuvres placées sous l’égide du néoréalisme. Bref retour sur son film le plus renommé.

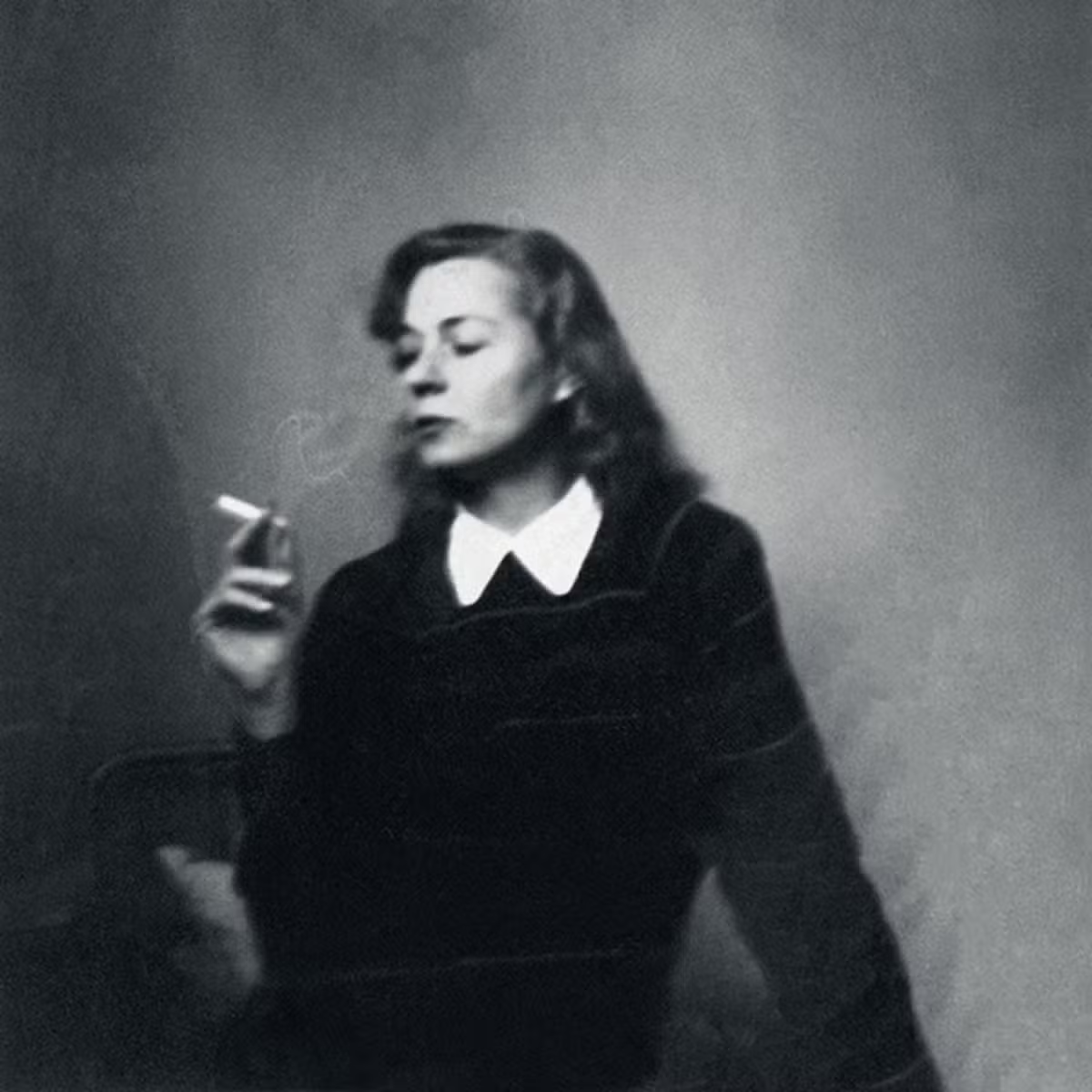

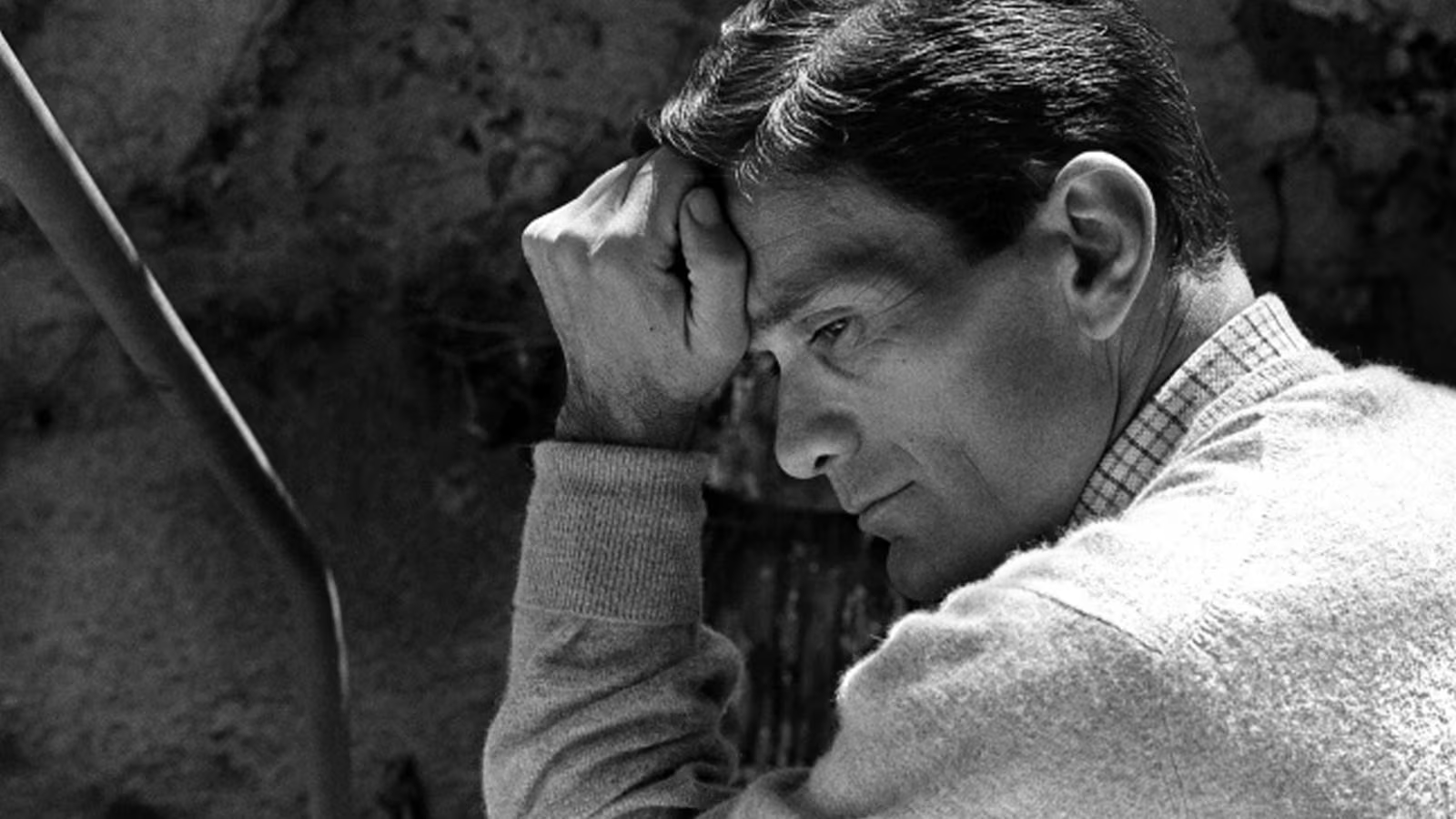

Consacré par la palme d’or au Festival de Cannes en 1960, La dolce vita bouleverse radicalement la carrière de Fellini. Il y développe, par l’intermédiaire d’une radiographie de la société romaine, une réflexion sur la fuite du temps et l’inéluctabilité de la mort. Il faut dire que ces thèmes s’imposent presque d’eux-mêmes dans une société italienne abimée par la guerre et le fascisme et où l’Église, véritable point de repère pour elle, voit son hégémonie s’effondrer. Mais le succès de cette œuvre tient également au scandale qu’elle a provoqué. La scène d’ouverture, où l’on aperçoit une statue du Christ suspendue à un hélicoptère traversant la Ville Éternelle, a révolté de nombreux spectateurs. C’est un film intrinsèquement scandaleux. Cela se confirme d’ailleurs dans le rapport qu’il entretient à l’érotisme, une véritable obsession incarnée par plusieurs figures, de l’archétype de la femme libre poursuivie jusqu’au Vatican par Mastroianni au strip-tease d’une riche bourgeoise, en passant par la nymphomanie suggérée du personnage incarné par Anouk Aimée. Mais ces éléments, bien plus que de simples provocations ou qu’une célébration de la décadence, s’inscrivent en réalité dans une certaine tradition subversive propre au cinéma italien de l’époque. Le septième art a été un outil majeur de la libération des mœurs dans le pays. Cette émancipation ne s’est toutefois pas réalisée sans heurt. Lors de la première projection du film au Capitol de Milan, le public, suite à la scène orgiaque finale, quitte la salle en proférant des insultes à haute voix. Lorsqu’il descend les marches du balcon, Federico Fellini reçoit une expectoration en plein visage tandis que Marcello Mastroianni est couvert d’injures.

Finalement, Pier Paolo Pasolini aura peut-être les mots les plus justes à propos de La dolce vita. Il dira, en 1960, dans un entretien accordé au magazine Filmcritica : « C’est une œuvre qui compte dans notre culture, qui marque une date, et en tant que telle elle est fondamentale. »[1]

Notes

| ↑1 | Filmcritica n°94 – 1960 |