Jusqu’au 26 mai 2025, le Centre Pompidou à Paris consacre une grande rétrospective à Suzanne Valadon, peintre singulière et emblématique de la fin du XIXe siècle. Version enrichie et remaniée d’une exposition conçue au Centre Pompidou-Metz en 2023 et présentée à Nantes puis à Barcelone, c’est la première fois depuis près de soixante ans qu’une rétrospective d’une telle ampleur est dédiée à l’artiste. La dernière avait eu lieu en 1967, à une époque où le futuriste Beaubourg n’existait pas encore et où le musée d’art moderne de Paris était encore hébergé au Palais de Tokyo.

L’œuvre de Valadon, dont les champs de prédilection sont les nus – masculins et féminins –, les portraits et les autoportraits, se distingue par un regard émancipé et émancipateur, une redéfinition constante des codes traditionnels, et un renversement des points de vue qui est, à bien y regarder, un renversement des rapports de pouvoir, non dénué de portée politique.

Née Marie-Clémentine Valadon le 23 septembre 1865 à Bessines-sur-Gartempe, dans une famille modeste, elle entre dans le monde de l’art en tant que modèle, posant pour des peintres tels que Toulouse-Lautrec et Renoir, dont elle observe les techniques et les gestes, avant de devenir elle-même artiste-peintre. Son parcours de muse à créatrice est bien plus qu’une simple évolution artistique : il constitue une réaffirmation de son agentivité, passant d’objet regardé à sujet regardant. La portée politique, résolument proto-féministe, de ce renversement des rapports de pouvoir genrés apparaît plus que jamais dans le regard que Valadon pose sur ses sujets.

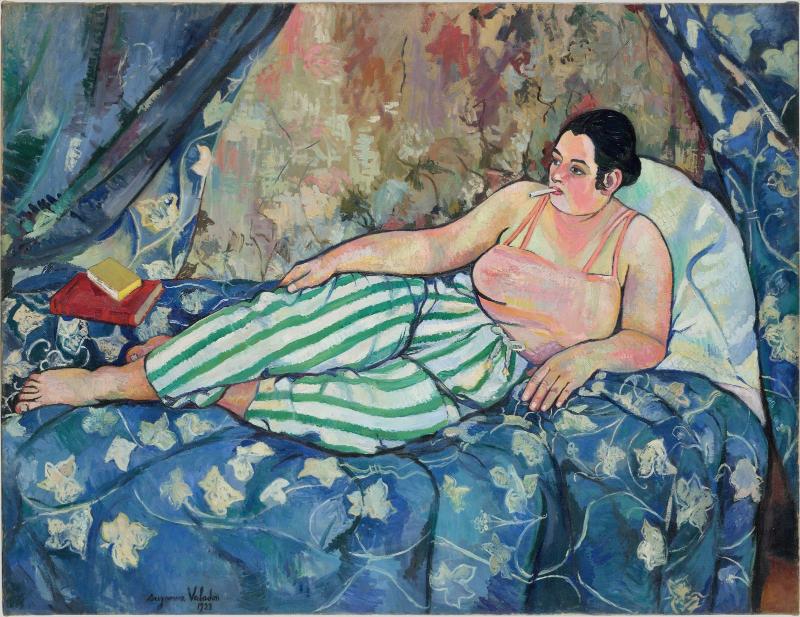

La représentation des corps féminins, tout en s’inscrivant dans la tradition, en réécrit les codes, affirmant un regard nouveau et refusant de flatter le regard masculin. Dans La Chambre bleue (1923), peint à l’apogée de sa carrière, Valadon représente un sujet féminin allongé sur un lit, dont la posture peut évoquer la Maja desnuda de Goya ou l’Olympia de Manet. Mais la femme de Valadon se libère de la rigidité de ses prédécesseures, figées dans leur rôle de modèle-objet, pour adopter une attitude décontractée, relâchée et indifférente. Elle est en outre vêtue, signalant que son corps n’est pas offert à l’idéalisation ni à l’objectification du regard masculin, auquel elle se dérobe avec une certaine insolence. La femme peinte par Valadon, significativement, ne regarde pas le spectateur : elle lui est indifférente, tout comme à sa présence et à son jugement. Saisie dans une scène d’intimité quotidienne, en train de fumer et entourée de livres, la femme de La Chambre bleue, dont le corps défie fièrement les normes, affirme son indépendance et sa fierté, imposant une nouvelle élégance et une nouvelle forme de grâce.

Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost/Dist. GrandPalaisRmn

La libération des corps opérée par Valadon émerge de manière encore plus évidente dans ses nus féminins. Longtemps modèle, Valadon a elle-même expérimenté l’indulgence voyeuristique, le regard complaisant et intrusif avec lequel les artistes hommes ont longtemps représenté le corps féminin. Idéalisé, sublimé et purgé de ses imperfections, le corps féminin, tel qu’il est filtré par le male gaze – concept théorisé notamment par Laura Mulvey dans le contexte des études cinématographiques –, devient un artefact imaginaire, à la fois produit par et destiné à nourrir des fantasmes et des désirs masculins.

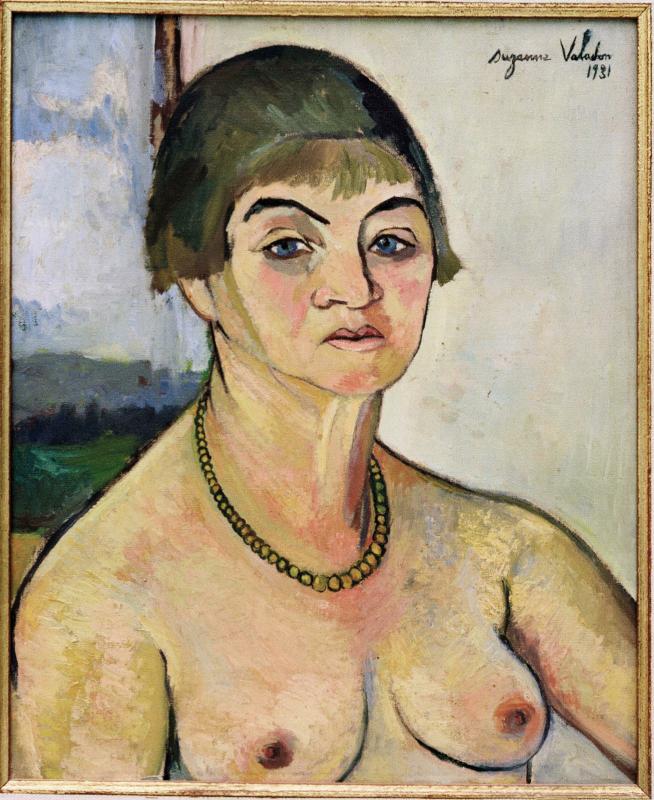

Forte de cette prise de conscience, Valadon opère un renversement du point de vue. Ses corps sont exempts de toute idéalisme, représentés dans leur réalité et réfractaires à la complaisance du regard masculin. Dans Autoportrait aux seins nus (1931), Valadon semble canaliser un agacement indigné envers cette tradition, concentrant son mécontentement dans le regard dédaigneux et défiant du sujet, dans sa bouche plissée et dans ses seins fiers, mis en valeur par le collier qui orne son cou – un accessoire généralement réservé aux corps vêtus. Dans cet autoportrait, Valadon ne sourit pas, ne cherche pas à plaire au regard masculin, elle adopte au contraire une posture de résistance face à cette vision objectivante.

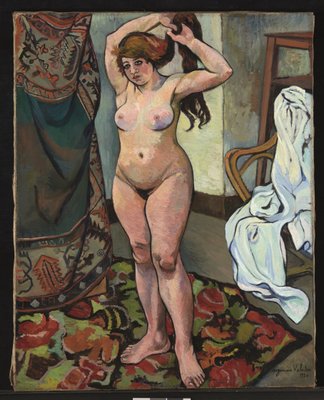

La nudité féminine n’est pas représentée par Valadon pour susciter l’érotisme ; elle est l’extension naturelle de la vie quotidienne de ses sujets, dont elle transmet l’intimité et l’ordinaire. Dans Gilberte nue se coiffant (1920), le sujet est debout, semblant se refléter dans un miroir. Sa posture n’est pas celle, classique, d’un modèle allongé sur un canapé ou un lit, mais fièrement verticale, affirmant ainsi sa propre agentivité. Le nu réaliste de Valadon n’a pas peur de choquer. La présence des poils pubiens – absolument scandaleuse pour l’époque – défie toute représentation édulcorée, retouchée ou mystificatrice de la vérité du corps féminin.

Dans Adam et Ève (1909), Valadon franchit une frontière symbolique en s’essayant à l’un des tout premiers nus masculins peints par une femme dans l’histoire de l’art. Le corps masculin y est d’abord représenté sans aucune censure des parties intimes, visibles de face (l’artiste sera ensuite contrainte de les dissimuler avec des feuilles de vigne pour pouvoir exposer l’œuvre). Dans ce tableau, la peintre s’approprie le sujet biblique – où la femme n’est qu’une côte d’Adam – ainsi que le nu, territoire pictural masculin par excellence, pour célébrer librement son amour avec son compagnon André Utter, sans compromis ni restrictions.

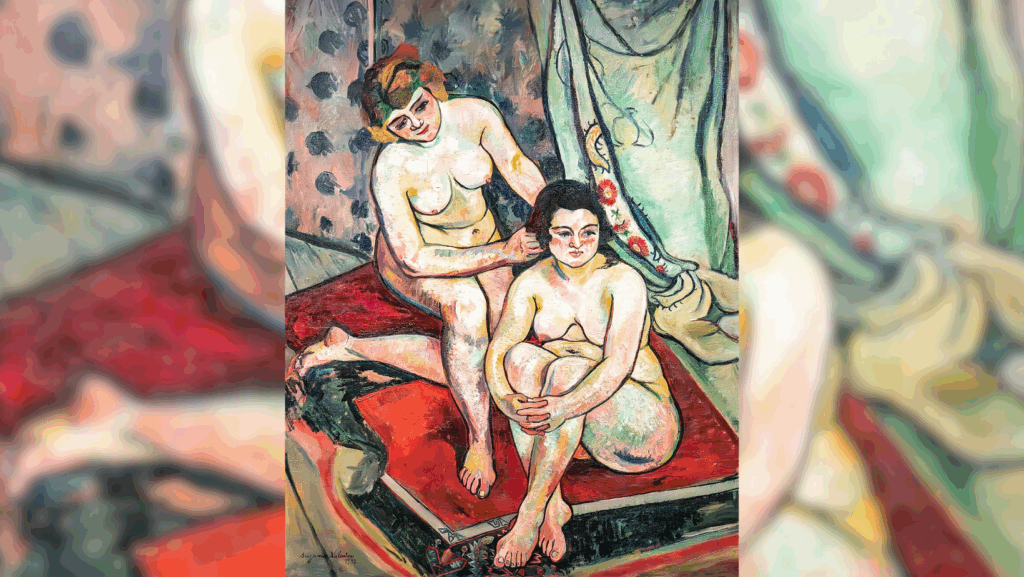

L’approche féministe de Valadon se manifeste également dans son intérêt pour la dimension quotidienne de l’expérience féminine, notamment lorsqu’elle met en lumière les liens entre femmes. Nombreux sont les tableaux dans lesquels l’artiste représente des gestes de soin mutuel entre figures féminines, apparemment simples mais chargés de sens. Dans Les Baigneuses (1923), par exemple, une femme est en train de coiffer une autre. Leurs postures, à la différence des baigneuses de Renoir – sculpturales et empreintes de sensualité – sont naturelles, détendues, familières. La nudité, loin de toute intention érotique, devient ici l’expression d’une intimité partagée et d’une solidarité implicite entre femmes.

On retrouve cette sororité dans Les Deux Sœurs (1923), où Valadon représente deux jeunes femmes assises côte à côte sur un canapé. Leurs regards, à la fois fiers, défiants, et empreints d’un certain agacement, rappellent celui de Valadon dans son célèbre autoportrait aux seins nus, affirmant une même volonté de se soustraire à l’objectification. Leurs corps, aux dos légèrement incurvés, aux formes pleines, défient les canons traditionnels de la grâce féminine sans pour autant chercher à s’en excuser : les deux femmes ne semblent accorder aucune importance au jugement esthétique, ce que suggère la désinvolture assumée de leur posture. Par-delà la ressemblance physique, la sororité s’exprime à travers un état d’âme partagé, une complicité palpable entre les deux figures, et la cohabitation silencieuse d’un moment personnel et intime.

L’exploration des espaces féminins souvent ignorés par les artistes se manifeste également dans des tableaux tels que La Couturière (1914) et La Poupée abandonnée (1921), où Valadon porte son regard sur l’enfance et l’adolescence féminine à travers la relation avec la mère, qu’elle soit symbolique ou réelle. Le lien de soin se révèle dans les gestes des mères, occupées à raccommoder un vêtement ou à sécher le corps de leurs filles. À travers ce contact corporel, empreint de douceur mais sans sentimentalisme, la relation mère-fille se déploie dans les gestes du soin, de l’attention, et dans la conscience d’un destin commun.

Artiste audacieuse, Suzanne Valadon se distingue par sa réinvention des rapports traditionnels entre sujet et objet, entre muse féminine et créateur masculin. Il en résulte une représentation du corps féminin libéré et émancipé de toute objectivation et érotisation. Ses sujets féminins ne sont pas représentés pour être désirés, fantasmés ou idéalisés, mais sont montrés dans leur réalité, débarrassés de tout filtre qui pourrait les réduire à des figurines disponibles pour la contemplation masculine. Valadon réécrit ainsi les codes canoniques de beauté, de grâce et de sensualité, créant un espace artistique de résistance aux normes imposées.