Hotel Roma, de Pierre Adrian, Gallimard, 2024.

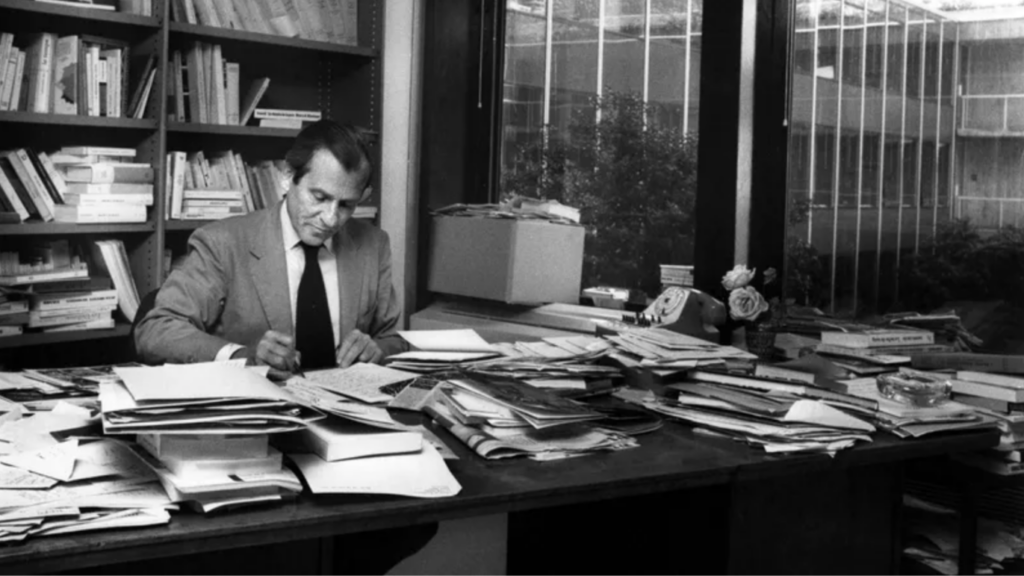

Le 28 août 1950, quelques mois seulement après avoir reçu le prix Strega, Cesare Pavese mit fin à ses jours dans la chambre 49 de l’hôtel Roma, à quelques centaines de mètres de la gare de Turin. Sur la table de nuit, un sachet de somnifères, des paquets de cigarettes vides et un exemplaire des Dialoghi con Leucò, où il avait inscrit une ultime note : « Je pardonne à tout le monde et à tout le monde, je demande pardon. Ça va ? Ne faites pas trop de commérages. » Sur la piste des derniers mois et du suicide de Cesare Pavese, Pierre Adrian réaffirme avec Hotel Roma son goût pour l’Italie et ses écrivains. Au-delà de la fascination et du pèlerinage biographique, l’auteur de Que reviennent ceux qui sont loin (Gallimard, 2022) propose un véritable récit de camaraderie, où Pavese incarne davantage un compagnon de route plutôt qu’une idole.

C’est en 2020 qu’émerge le projet de ce récit. Empêché par un confinement qui ne se termine pas, Pierre Adrian replonge dans un Quarto dédié à Pavese et consacre de plus en plus de temps à l’écrivain italien. Une envie d’ailleurs s’empare de lui et se mêle aux lieux de Pavese : « Je partirais pour Turin. » C’est également dans la capitale piémontaise que débute le récit, avec une analepse imaginant un garçon d’étage découvrant le corps sans vie de Pavese. C’est cette scène qui suscite la curiosité du lecteur et qui ouvre également la porte au départ pour Turin, sur les traces des derniers mois de vie d’un écrivain qui s’apprête à commettre l’irréparable. En un sens, nous pourrions presque retrouver une thématique policière dans la manière dont débute Hotel Roma : la mort est le point de départ à partir duquel l’on retrace la vie du défunt et duquel l’enquête débute. Car, d’une certaine manière, c’est bel et bien d’une enquête dont il s’agit : Pierre Adrian raconte Pavese et son itinéraire, des montagnes du Piémont aux réussites littéraires et éditoriales, en passant par les amours contrariées. Mais le véritable objet d’Hotel Roma n’est pas tellement biographique. Pierre Adrian a surtout cherché à retracer l’existence et le dernier été d’un homme abimé et abandonné par la vie, et tourmentépar le suicide, ce « vice absurde » tel qu’il est décrit dans La mort viendra et elle aura tes yeux[1]. Il nous emmène à Turin, évidemment, sur les rives du Pô, dans le village de Santo Stefano Belbo, mais aussi brièvement du côté de la Calabre, où l’auteur italien fut exilé durant huit mois en 1935. Au-delà du simple itinéraire, Pierre Adrian cherche également à montrer le rôle que Pavese joue sur les lecteurs, même soixante-quatorze années après sa mort. Il soulève et interroge le paradoxe d’un homme à la fois hanté par la mort, la frustration, la solitude mais aussi habité par l’amitié, l’ironie, la camaraderie, et capable de transmettre à ses lecteurs ce dont il manquait terriblement : un souffle de vie, une force vitale, l’idée d’un printemps, d’un recommencement.

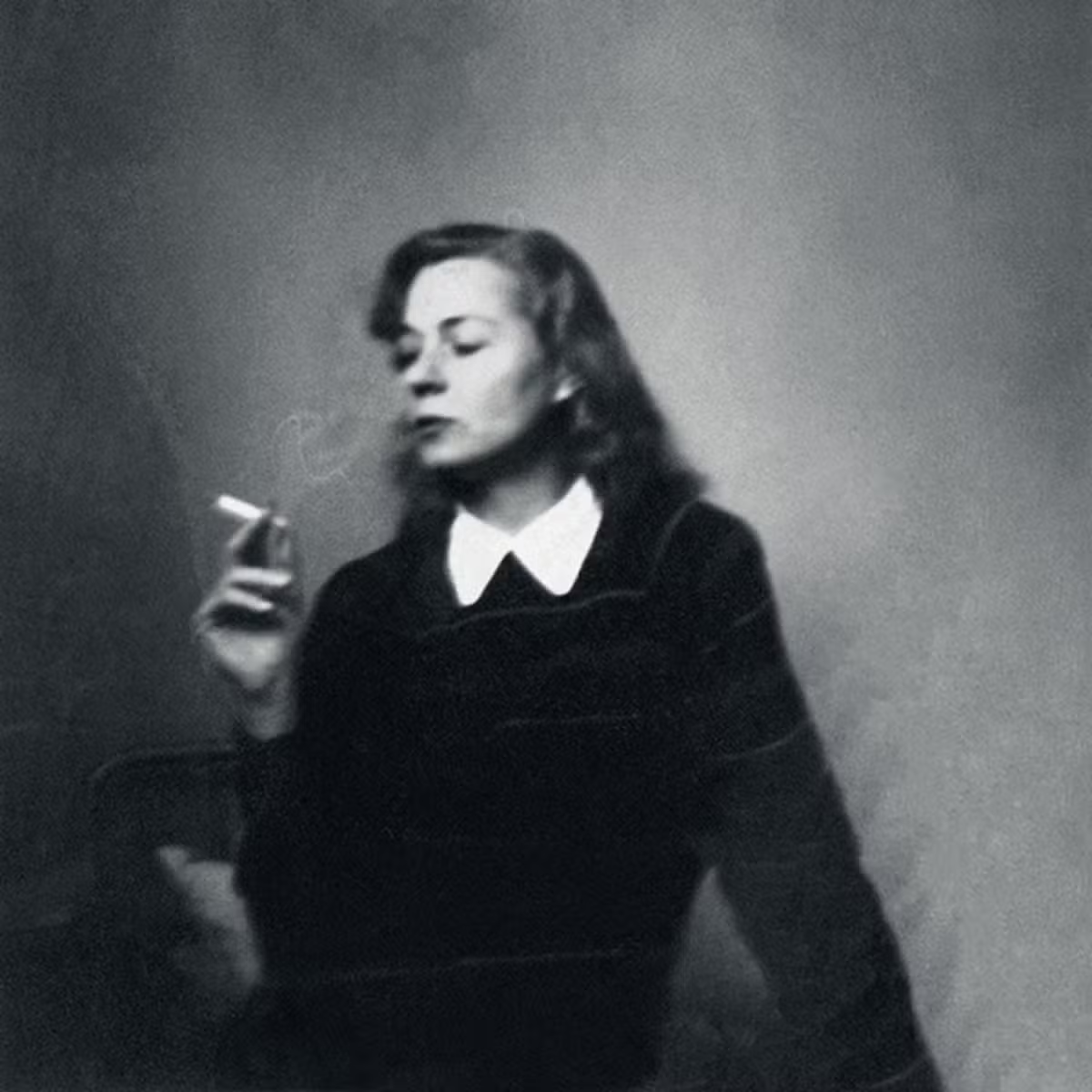

L’erreur serait sans doute de chercher dans le texte de Pierre Adrian une forme de biographie de Pavese ou de généalogie de son suicide. Il s’agit, au contraire, d’un véritable dialogue, d’une amitié anachronique où la vie de l’un résonne avec celle de l’autre. Pierre Adrian n’écrit pas tant sur Cesare Pavese qu’avec lui. Cette dimension dialogique est parfaitement exécutée par l’écrivain français, qui parvient également à disséminer ici et là des éléments autobiographiques pour ouvrir son récit sans ne jamais tomber dans les affres de la mise en scène superficielle du je. En témoigne notamment la manière dont il narre ses voyages turinois avec sa compagne. Sa façon de la nommer, « la fille à la peau mate », est d’ailleurs une référence directe à la manière dont Pavese nommait sa Tina, « la femme à la voix rauque ». Cette relation entre Pierre Adrian et la fille à la peau mate joue également un rôle narratif important. À première vue, elle permet d’abord de légitimer leurs explorations piémontaises et se rapprocher de Pavese : elle habite à Paris, lui à Rome et ils se retrouvent ainsi à mi-chemin, à Turin. Mais, durant le texte, nous réalisons également qu’elle permet d’apporter une perspective et un regard féminins sur l’œuvre et la vie de l’écrivain et poète italien, soulevant des contradictions importantes : celle d’un homme capable de décrire avec finesse et lucidité la sensibilité féminine, les émotions et les frustrations qui rongent les femmes, tout en adoptant bien souvent un comportement viril et misogyne. La fille à la peau mate permet ainsi à Pierre Adrian d’étudier une part féminine méconnue voire insoupçonnée de Cesare Pavese, qui s’efforçait de projeter une masculinité exacerbée qui lui faisait pourtant défaut. Une hypothèse, soulevée par Adrian sans pouvoir être affirmée ni infirmée, serait d’imaginer cet excès public de virilité comme un moyen de masquer une dimension plus sensible et féminine qui existait en lui et qui était à l’époque impossible d’assumer.

La dimension spatiale occupe également une place primordiale dans Hotel Roma. Des flâneries en ville aux voyages en train, en passant par des escapades à la campagne, les lieux de Pavese sont brillamment mis en scène par Pierre Adrian, donnant une consistance supplémentaire à son texte. L’auteur parsème ses expériences de terrain d’anecdotes captivantes, où l’on en apprend davantage sur les habitudes de Pavese, ses amitiés mais aussi ses amours contrariées. Pierre Adrian joue aussi subtilement avec l’art de la citation. Elles abondent sans ne jamais être excessives. La plupart d’entre elles proviennent du Métier de vivre, le journal de Pavese. En recourant à cette source primaire tout en la liant intimement à son récit, Pierre Adrian vient ainsi renforcer le dialogue entre son texte et l’œuvre de l’auteur italien, plongeant un peu plus le lecteur dans l’univers du second. Il est à ce titre intéressant d’évoquer l’idée d’un véritable plongeon dans l’océan pavesien car, en plus d’être un excellent écrivain, Pierre Adrian est aussi un grand passeur. C’est sans doute, après la qualité de son écriture et de sa narration, l’autre aspect qui définirait Hotel Roma : sa capacité singulière à faire pénétrer le lecteur dans l’univers Pavese avec toute l’intelligence et la délicatesse qu’un projet aussi délicat nécessite. Mal exécuté, un tel exercice virerait à la biographie rabâchée, à la restitution encyclopédique. Ce n’est pas le cas ici. Par ailleurs, Pierre Adrian n’est pas uniquement un passeur de littérature. Hotel Roma est aussi un ouvrage où se mêlent, plus brièvement, d’autres univers. Nous y retrouvons le cyclisme, évidemment, que l’auteur affectionne particulièrement et qu’il a notamment commenté et chroniqué pour le journal L’Équipe, mais aussi le football avec la tragédie de Superga[2] ou encore le cinéma avec Michelangelo Antonioni — un chapitre porte d’ailleurs le nom du réalisateur de Blow-Up —, Vittorio De Sica et Nanni Moretti. Au fond, la mention de ces réalisateurs dans le texte ne nous étonne guère. À bien des égards, Hotel Roma porte en son sein une dimension profondément cinématographique.

Finalement, Pierre Adrian signe en cette rentrée littéraire un ouvrage fin et intelligent. En partant sur les traces du dernier été de Cesare Pavese, il parvient également à capturer toute la complexité de l’auteur italien, son essence à la fois tragique et lumineuse. Les lecteurs de l’illustre piémontais sauront apprécier les références et la grande connaissance du sujet, tandis que les profanes et les néophytes seront exposés avec délicatesse et émotion à son œuvre. Nous pourrions considérer cet ouvrage comme l’hommage d’un écrivain qui est aussi un lecteur. Quiconque parcourt Hôtel Roma ressent le plaisir de lire un texte écrit par quelqu’un de passionné, lui-même transporté par la littérature. Les flâneries de Pierre Adrian, géographiques comme littéraires, rappellent celles de Pavese. On le soupçonnerait presque, au fond, de vouloir devenir l’un des personnages de l’auteur italien, de se confondre dans son univers. Et en un sens, nous le comprenons. En refermant Hotel Roma, une seule envie nous saisit : celle de se plonger entièrement dans les textes de Pavese.

[1] Cesare Pavese, Travailler fatigue – La Mort viendra et elle aura tes yeux – Poésies variées (trad. Gilles de Van.), 1979, coll. Poésie, Gallimard.

[2] La tragédie de Superga fait référence à la catastrophe aérienne qui a tué l’équipe du Torino, alors la plus grande d’Italie, le le 4 mai 1949, au retour d’un match à Lisbonne.