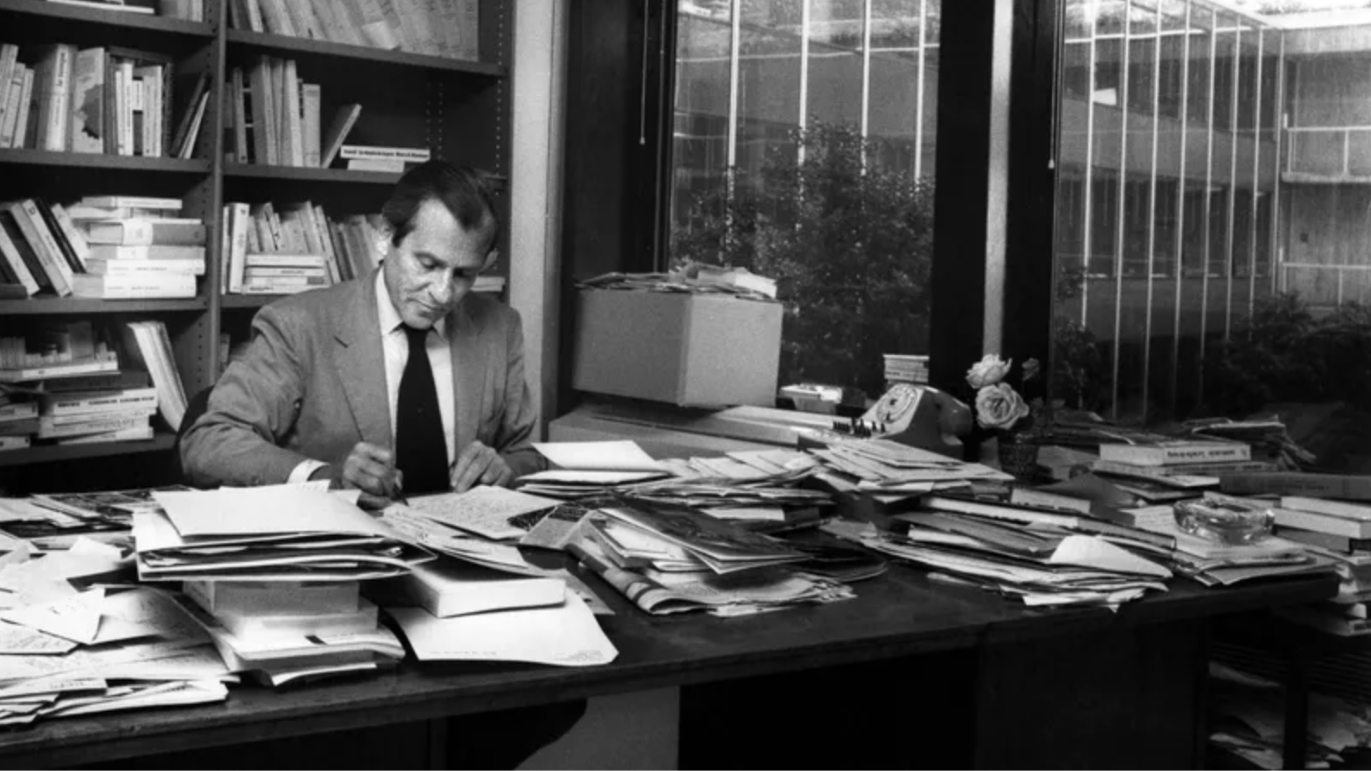

S’il aimait se dépeindre en intempestif flâneur revendiquant son droit à la paresse, Jean d’Ormesson fut sans aucun doute plus travailleur qu’il ne le prétendit. Hypokhâgne, khâgne, École Normale Supérieure, agrégation de philosophie : rien ne lui échappa. Il faut dire que son insatiable désir de connaissance lui rendit très certainement les études faciles. Ses années passées dans la rue d’Ulm furent une époque qu’il chérit beaucoup. Il avait déjà conscience de la beauté de ce qui n’était alors qu’un début d’existence, une période où se mêlaient angoisses d’avenirs et rêves de jeunesse. C’est donc rempli d’espoirs qu’il décida de passer l’agrégation. Mais, comme à son habitude, il hésita.

Il s’inscrivit d’abord à l’agrégation d’histoire. Ensuite, ce fut au tour de celle d’allemand, puis de lettres, dont le programme le répugna. Ce n’est qu’après ces vocations avortées qu’il se dirigea vers sa passion malheureuse : la philosophie.

« À la fin, n’en pouvant plus, après avoir préparé successivement l’agrégation d’histoire, puis l’agrégation d’allemand, puis l’agrégation de lettres et après avoir accumulé, non par zèle, mais par lâcheté, un nombre fabuleux de certificats de licence, sans jamais mettre les pieds dans une Sorbonne ennuyeuse à mourir, j’allai annoncer avec timidité, mais avec résolution, mon intention de préparer, moi aussi, comme les autres, comme les petits génies mes camarades, l’agrégation de philosophie. » — Jean d’Ormesson, Au revoir et Merci, Gallimard, p.120

Son caïman[1], Louis Althusser, l’en avait pourtant découragé : « Écoute. Il faut que je te dise. Je te connais un peu. Je t’aime bien. Tu peux passer l’agrégation que tu veux. Histoire, lettres, allemand, tu seras reçu partout. Il n’y a qu’une agrégation où tu seras refusé à coup sûr : la philosophie. C’est comme si tu te présentais à l’agrégation de droit public ou de mathématiques. Tu n’y connais rien. Maintenant c’est toi qui décides. »[2] Il décrocha malgré tout l’agrégation, à l’issue de sa deuxième tentative.

« La première fois, je fus refusé pour ne pas avoir compris un traître mot à un texte de Piaget, assez simple mais un peu suisse, sur la logique comme axiomatique de l’intelligence, flanquée de la psychologie comme science expérimentale lui correspondant terme à terme. La deuxième fois, l’indulgence du jury, la chance et les dieux se concertèrent pour me déclarer reçu. » — Jean d’Ormesson, Au revoir et Merci, Gallimard, p.121

Lors de son oral d’admission, on lui désigna « la promesse » comme sujet. Il y évoqua alors l’espérance et la fuite du temps — des thèmes qui s’affirmeraient presque comme une prémonition de sa future carrière d’écrivain. Après lui avoir donné un avis favorable, le président du jury lui fit toutefois part d’une remarque : « Ce n’était pas mal du tout, votre dégagement sur la lutte entre le temps et le langage. Mais vous donniez un peu trop l’impression d’avoir une tasse de thé devant vous. » Une remarque ironique pour celui qui avait toujours préféré le café italien au thé britannique. À l’époque déjà, il avait l’aisance des mondains. La suite de l’histoire ? Nous la connaissons tous.

Notes